ド・ミ・ソの単音、二音の和音、三重の和音をコンデンサ・マイクロフォンの感度程度(0〜±30[mV])を仮定して、マイクから出力される電圧波形をグラフにして描いた。

(1) ド・ミ・ソの和音(三重和音)

ド、ミ、ソのそれぞれ単一のサイン波を足し算(加算)すると、ド・ミ・ソの和音が作れる。

ここでは、ド(261.63[Hz]、先頭電圧10[mV])、ミ(329.63[Hz]、先頭電圧20[mV])、ソ(392.00[Hz]、尖頭電圧30[mV])の単独のサイン波が、それぞれ位相差無しの音を使った。

計算式

x(t)=V1*sin(2π*f1*t)+V2*sin(2π*f2*t)+V3*sin(2π*f3*t)

t ; 時刻 [s]

V1=10[mV], f1=261.63[Hz]

V2=20[mV], f2=329.63[Hz]

V3=30[mV], f3=392.00[Hz]

図1. ド・ミ・ソの和音(三重和音) 電圧波形

(2) ドの単音

一つの周波数の音を電圧にすると、サイン波による時間の関数で書ける。

計算式

x(t)=V1*sin(2π*f1*t)

t ; 時刻 [s]

V1=10[mV], f1=261.63[Hz]

図2. ドの音(単音)電圧波形

(3) ミの単音

計算式

x(t)=V2*sin(2π*f2*t)

t ; 時刻 [s]

V2=20[mV], f2=329.63[Hz]

図3. ミの音(単音)電圧波形

(4) ソの単音

計算式

x(t)=V3*sin(2π*f3*t)

t ; 時刻 [s]

V3=30[mV], f3=392.00[Hz]

図4. ソの音(単音)電圧波形

(5) ド・ミの和音(二重和音)

計算式

x(t)=V1*sin(2π*f1*t)+V2*sin(2π*f2*t)

t ; 時刻 [s]

V1=10[mV], f1=261.63[Hz]

V2=20[mV], f2=329.63[Hz]

図5. ド・ミの和音(二重和音)電圧波形

(6) ミ・ソの和音(二重和音)

計算式

x(t)=V2*sin(2π*f2*t)+V3*sin(2π*f3*t)

t ; 時刻 [s]

V2=20[mV], f2=329.63[Hz]

V3=30[mV], f3=392.00[Hz]

図6. ミ・ソの和音(二重和音)電圧波形

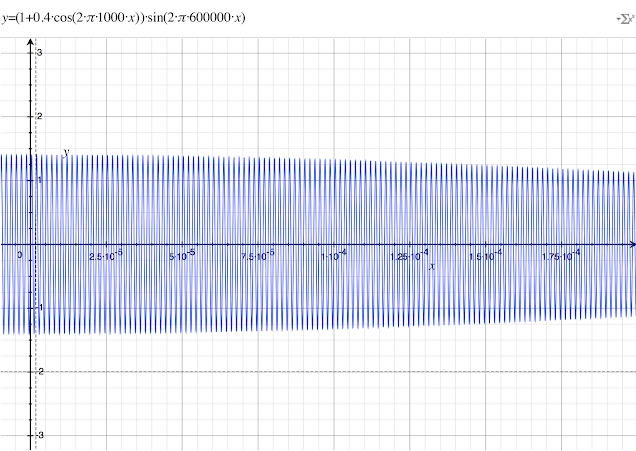

(7) ド・ミ・ソの和音(三重和音)

計算式

x(t)=V1*sin(2π*f1*t)+V2*sin(2π*f2*t)+V3*sin(2π*f3*t)

t ; 時刻 [s]

V1=10[mV], f1=261.63[Hz]

V2=20[mV], f2=329.63[Hz]

V3=30[mV], f3=392.00[Hz]

図7. ド・ミ・ソの和音(三重和音) 電圧波形 (図1と同じもの)

(8) 耳に聞こえる音の電圧式

人の耳に聞こえる音、人の声、楽器の音、雑音、その他、全ての音波を、マイクロフォン等で電圧に変換すると、20[Hz]〜20[KHz]の周波数のサイン波を足し合わせた足し算(加算)で表現できる。

計算式

x(t)=V1(t)*sin(2π*f1*t-θ1(t))+V2*sin(2π*f2*t-θ2(t))+V3*sin(2π*f3*t-θ3(t))+...+Vn*sin(2πfn*t-θn(t))

=Σ Vi(t)*sin(2π*fi*t-θi(t)) ,

i=1,2,...n (n≧1, nは整数)

Vi(t) ; i 番目のサイン波の尖頭振幅電圧の時間の関数

fi ; i番目のサイン波の周波数[Hz]

-θi(t)) ; i番目のサイン波の位相ずれの時間の関数[rad]

t ; 時刻 [s]

※:なお、コンデンサマイクで音声を電圧に変換すると、耳に聞こえる音波が、電気の電圧波に変換されますが、その電圧波は耳では聞こえません。

可聴周波数領域の電圧波が、流星で発生すると、それが電波の速さで伝わるという”横浜こども科学館”さんのお話しはおそらく迷信だったと考えられます。

オーロラの見える地域や、天文家の間では、そうした耳に聞こえる電波があり、それらは光速で伝わると考えられ、オーロラの音が聞こえる、流星の出す電波の音が聞こえるという、言い伝え(伝説)があります。(これも一種の迷信と思われます。)