|

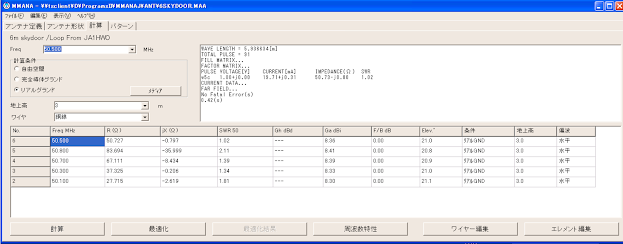

| 図1. キュビカル・クワッドの形状 |

一波長アンテナで、14MHzで5mx5mのループが2個となり、大変巨大な構造になる。

それだけに、性能への心情的な期待感は大きくなる。

しかし、一方、風に弱く、よほど丈夫に作らないと、短期間に簡単に壊れてしまう。

|

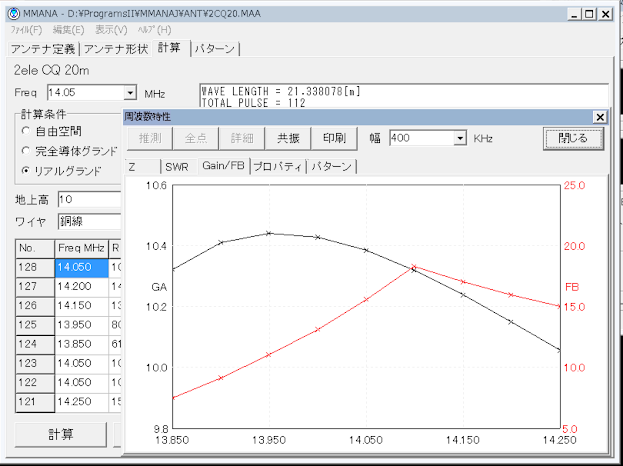

| 図2, 利得とFB比 |

実効利得は、高さ10mで、約10dBi で十分に高いゲインが得られている。

この1/2波長の高さが、垂直面パタンの乱れが一番少ない。

心情的には、3素子八木の利得を超えて欲しいが、そうした大きな期待に反し、最新のアンテナ解析理論モーメント法での計算値は、2素子八木と同等となった。

|

| 図3. SWR特性 |

クワッド系のアンテナは、この計算では、アンテナインピーダンスが約100Ωでバンド中心でも、50Ω給電線ではミスマッチで、SWRは2を超え、またQも高いために、バンド幅は狭くなり、送信アンテナにはそのままでは使えない。

送信可能にするには、2:1(100Ω:50Ω)のインピーダンスマッチング用バランが必要になる。

巷の噂では、「同調の鋭さが高いことがアンテナ利得の高性能を意味する」という伝統的主張があるが、それは、事実と異なっている、と考えられる。

アンテナのゲインと、同調の鋭さ(Qの高さ)は、ここのブログの解析でも、直接的関連は見られていない。

反例:

例えば、ヘンテナはQが高く同調が狭く、利得は2素子八木よりかなり低くなり、かつQが低く広帯域の2素子八木のほうが利得が高い。

|

| 図4. 輻射パターン |

良いFB比と、パターンが割れていない垂直面パタンが得られている。

クワッド・アンテナは、地上高が低くても、低い輻射角が得られ八木アンテナより高性能、と言われているが、計算結果は、言われてきた定説と異なってしまった。

|

| 図5. インピーダンス特性等 |

給電点のインピーダンスは100Ωと高いので、50Ω給電線の接続ではアンマッチで、SWRは2.0を超えてしまう。

ループ・アンテナは、Qが八木アンテナより一ずっと高くなり、送信可能なバンド幅は狭くなる。

バンド幅は狭くなるので、バンド幅が広いとする従来の定説と異なる結果となった。

|

| 図6. 最適化計算 |

SWRは2.0を超え、ゲインは3素子八木に及ばず、打ち上げ角も八木より優位という結果が得られていない。

|

| 図7. アンテナサイズ(最適化済) |

構造的に機械的強度の高い八木アンテナのほうが、キュビカル・クワッドより長期使用に耐え、性能も八木アンテナのほうがバンド幅が広い。

これまで言われてきたほど、打ち上げ角が低い特性も得られなかった。

キュビカルクワッドは、3素子アンテナよりも利得が高く、打ち上げ角がずっと低いと言われてきており、そのため、海外との遠距離通信に優位である、との心情的な期待待感が高まってしまう。

実際に、キュビカル・クワッドを使うと海外と交信でき、ダイポールと比較すると、その性能は雲泥の差を実感する。

しかし、モーメント法の解析で、従来の経験的定説との整合性を見てみると、あまり良い結果ではなかった。

アンテナの巨大さに圧倒され、高性能への感情的な期待感の心情が高まってしまい、電気工学/電磁気学上の科学的検証主義の基礎的思考を失った思い込みに走らせるほど、キュビカル・クワッドへの期待感は大きいのもがあった、と感じた。