(1)AM変調

公共向けの中波放送、短波放送、航空無線通信

(2)SSB変調

特定向け遠距離通信

(3)DSB変調

特定向け遠距離通信

以下、AM変調/DSB変調/SSB変調による信号電圧を、数式とそのグラフを対応させて、目で見てすぐにわかることを目指して見える化する。

AM電波の各変調形式を電圧の変化するグラフと数式を対応させた。

1. AM変調波

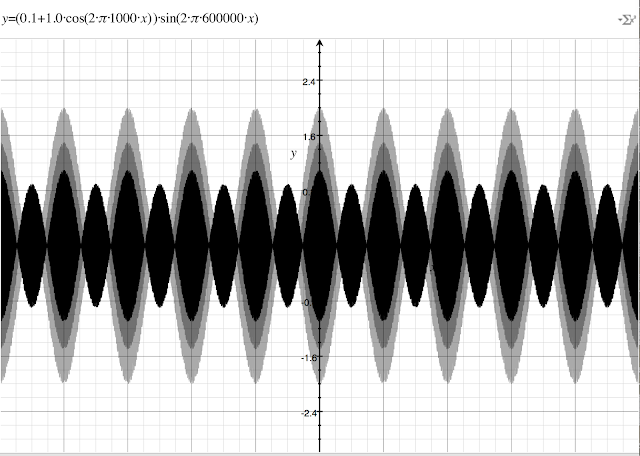

図1 .0 AM変調波 変調度=10% (変調指数=0.1)

図1.0は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧1.0[V]のコサイン波に対し、尖頭電圧0.1[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

(背後の灰色の信号は、変調度 0%(無変調)を重ねて表示した。)

図1 .1 AM変調波 変調度=0% (変調指数=0)

図1.1は、無変調すなわち、中波AMラジオ放送局のアナウンサが何もしゃべらず、音楽も流さないベースバンド信号(低周波入力変調信号)が無音状態の、キャリア600[KHz]電波を時刻を横軸に、電圧を縦軸に示した。

高周波電圧の正弦波(サイン波)は、周波数が高いため、このように振幅がほとんど一定に見える真っ黒のグラフになる。

図1 .2 AM変調波 変調度=50% (変調指数=0.5)

図1.2は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧1.0[V]のコサイン波に対し、尖頭電圧0.5[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

(背後の灰色の信号は、変調度10%, 0%を重ねて表示した。)

図1 .3 AM変調波 変調度=100% (変調指数=1.0)

図1.3は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧1.0[V]のコサイン波に対し、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

図1 .4 AM変調波 変調度=150% (変調指数=1.5)

図1.4は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧1.0[V]のコサイン波に対し、尖頭電圧1.5[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

(背後の灰色の信号は、変調度100%,50%,10%, 0%を重ねて表示した。)

図1 .5 AM変調波 変調度=200% (変調指数=2.0)

図1.5は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧1.0[V]のコサイン波に対し、尖頭電圧2.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

(背後の灰色の信号は、変調度150%,100%,50%,10%, 0%を重ねて表示した。)

図1 .6 AM変調波 キャリア低減=50%

図1.6は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧を0.5[V]に低減したコサイン波に対し、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

図1 .7 AM変調波 キャリア低減=90%

図1.7は、キャリア信号600[KHz]尖頭電圧を0.1[V]に低減したコサイン波に対し、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合の電波の電圧変化の姿を示した。

ここでさらに、図1.7のキャリア信号600[KHz]尖頭電圧を0.0[V]に低減すると、キャリア信号が完全に失われ、以下、項番#2のDSB変調波 図2.1のように、その姿を変化させる。

図1.1〜図1.7の全てについて、その電圧関数の包絡線関数が、変調信号電圧と一致し、この図の波形は、プラス側の象限、マイナス側の象限に対し、時間軸を中心に上下対称に、周波数1[KHz]、尖頭電圧1.0[V]のサイン波が見られる。

上記図1.1〜図1.7の全てについて、AM変調では、計算式上、その変調波の包絡線はサイン波の形を維持しており、歪みは無い。[1]

2. DSB変調波

図2.1 DSB変調波 変調度=∞ % (変調指数=∞)

図2.1は、キャリア信号600[KHz]のコサイン波が失われた、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合のDSB電波の電圧変化の姿を示した。

変調度または変調指数は、キャリア電圧先頭値が0[V]になるため、その計算値の分母が0に近づくため、無限大となり、その値が計算できなくなる。

DSB変調でもAM変調と同じように、その電圧関数の包絡線関数が、変調信号電圧と一致し、この図の波形は、プラス側の象限、マイナス側の象限の上下対称に、周波数1[KHz]、尖頭電圧1.0[V]のサイン波が見られる。

ただし、DSB変調では、その包絡線関数は、その関数値は、時間軸を境界線にして、プラスの象限からマイナスの象限に落ちこみ減少を続けた後に、逆に、マイナスの象限からプラスの象限へ増加し振幅を繰り返すようになる。

DSB変調でも、AM変調と同様に、計算式上、変調波の包絡線はサイン波の形を維持しており、変調電圧に歪みは発生し無い。[1]

図2 .2 DSB変調波+キャリア注入10%

図2.2は、キャリア信号600[KHz]の尖頭電圧を10%である0.1[V]に対して、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合のDSB電波の電圧変化の姿を示した。

図2 .3 DSB変調波+キャリア注入50%

図2.3は、キャリア信号600[KHz]の尖頭電圧を50%である0.5[V]に対して、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合のDSB電波の電圧変化の姿を示した。

図2 .4 DSB変調波+キャリア注入100%

図2.4は、キャリア信号600[KHz]の尖頭電圧を100%である1.0[V]に対して、尖頭電圧1.0[V]、1[KHz]のベースバンド信号(音声信号)で変調した場合のDSB電波の電圧変化の姿を示した。

ここで、DSB変調は、AM変調の変調率100%(変調度=1.0)のAM変調へ姿を戻している。

以上、図2.1, 図2,2 ,図2,3, 図2,4のいずれのDSB変調でもAM変調と同じように、その電圧関数の包絡線関数が、変調信号電圧と一致し、この図の波形は、プラス側の象限、マイナス側の象限の上下対称に、周波数1[KHz]、尖頭電圧1.0[V]のサイン波が見られる。

DSB変調でも、AM変調と同様に、計算式上、包絡線はサイン波の形を維持しており、変調電圧に歪みは発生し無い。[1]

3. SSB変調波

SSB変調では、キャリア信号が無く、キャリア周波数の片側だけの側波帯(USBまたはLSB)信号式は、ベースバンド信号の尖頭電圧値を一定、周波数成分を単一のものに維持した場合、単なるサイン波の姿になる。

図3.1 USB変調波 時間軸幅=大きい

図3.1は、USB変調の尖頭振幅電圧0.1[V], 0.5[V], 1.0[V], 1[KHz]のベースバンド信号による高周波電圧を、時間軸幅を大きな値で見た場合のUSB電波の姿を示した。

ただし、USB変調波の周波数は、存在しないキャリア周波数に対し、べースバンド信号の周波数(ここでは1[KHz])だけ高くなる。

図3.2 USB変調波 時間軸幅=小さい

図3.2は、図3.1のUSB電圧信号を、時間軸幅を拡大して、同じ電波の姿を描いたものである。

このように、振幅一定のUSB電波は、単なるサイン波の姿になっている。

ここでその周波数は、601[KHz]である。

図3.3 LSB変調波 時間軸幅=大きい

図3.3は、LSB変調の尖頭振幅電圧0.1[V], 0.5[V], 1.0[V], 1[KHz]のベースバンド信号による高周波電圧を、時間軸幅を大きな値で見た場合のLSB電波の姿を示した。

ただし、LSB変調波の周波数は、存在しないキャリア周波数に対し、べースバンド信号の周波数(ここでは1[KHz])だけ低くなる。

図3.4 USB変調波 時間軸幅=小さい

図3.4は、図3.3のLSB電圧信号を、時間軸幅を拡大して、同じ電波の姿を描いたものである。

このように、振幅一定のLSB電波は、単なるサイン波の姿になっている。

ここでその周波数は、599[KHz]である。

図3.1〜図3.4では説明をわやりやすくするために、ベースバンド信号の先頭電圧を一定にし、またその周波数成分も単一の1[KHz]で説明した。

ただし、現実のベースバンド信号は、尖頭電圧の振幅が時間的に変化し、周波数成分も同時に多重で帯状に0[Hz]〜3[KHz]に存在するため、振幅も周波数成分も時間的に任意に変化する。

参考資料

[1]過変調:日本国内では、100%以上の変調度が「過変調」と呼ばれ、変調波形が歪んでいると言われきており、多くの書籍にそう説明されてきている。

しかし、このブログの計算式を見る限り、変調波は100%以上でもなんら計算値に歪みは無い。

べースバンド信号に対応する包絡線は、プラス〜マイナスの象限を行き来するが、なめらかに連続している、

これらの変調度100%以上のAM変調波は、プロダクト検波で受信すれば、何ら歪みなく、ベースバンド信号は復調されるはずである。

日本国内の包絡線検波理論は、ベースバンド信号に対応する包絡線を取り出さず、マイナス象限の信号をカットするため、これが歪む、と現在でも勘違いされているものと考えられる。

ダイオード検波回路も、日本国内で言われている包絡線検波理論に従った回路動作は見られない。(本ブログ記事に記載した。)

ブログ記事目次へ戻る

2016/1/21

変調度10% AM変調波の図1.0を追加