この方式は「マイナス変調」と呼ばれる現象が発生しやすいことが、実験的も、経験的にも広く知られています。僕も、この「マイナス変調」の現象を、高校時代の最初の本格的無線機(設計目標仕様AM出力5W)製作・実験の過程で経験しましたが、当時は、ついにこの現象を解決できませんでした。

「マイナス変調」とは、AM送信機にベースベンド変調信号である音声を入力すると、送信キャリア電圧が下がり、変調を深くするほど、そのキャリア電圧の下がり具合が大きくなります。同時に、送信電力も減少します。(音声をマイクへ向けてしゃべると、RFパワー計の針が下がりました。)

この現象は、トランジスタアンプの動作をA級またはAB級にして、かつトランジスタ負荷インピーダンスの高い小電力回路にして出力を下げると、例えば0.1W〜0.2W程度までは、なんとかプラス変調で動作します。しかし、それ以上の負荷インピーダンスが低い大電力に上げてゆくと、この「マイナス変調」の発生を避けることは不可能になりました。

(これは、実製作と実験で確認しました。)

|

| 図1. マイナス変調を起こしているAM送信機の例(BJT TR終段コレクタ変調方式) |

図1.に、あえて国内では実用になると言われているC級アンプを構成し、1MH zキャリアを入力し、変調トランスを介して低周波アンプ信号で、「終段コレクタ変調」をかけてる様子をLTspiceで計算しました。

このように「マイナス変調」現象は、実際の実験と同様に、spice計算でも再現しています。

図1.では、低周波変調を深くかけるほど、無変調時のキャリア電圧よりも変調時の電圧が低くなる現象と、変調された送信電力が下がる現象が見られます。

|

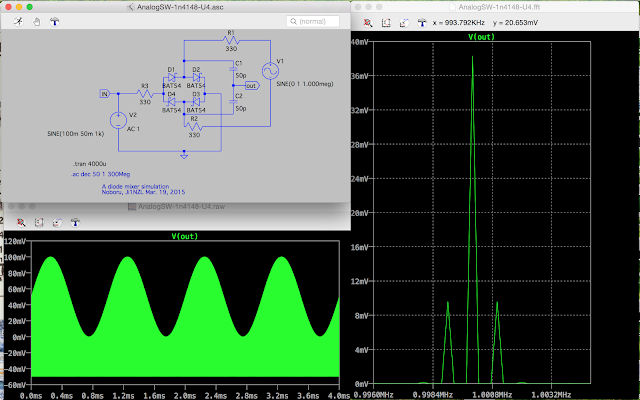

| 図2. Cクラストランジスタアンプの高周波アンプの歪み発生の過渡解析とFFTスプリアス解析 |

図2.には、あえて、CクラスRFアンプを2N2222で構成し、その電気的動作の過渡解析および、スプリアスのFFT解析で、結果を示しました。

Cクラスアンプでは大きな歪みが発生することが電子工学でも基礎知識として良く知られています。

図2でもコレクタ電圧は、ほぼ矩形波のような形状にまで歪み、奇数次のスプリアスが強力に出ていることがわかります。

この過渡解析では、高周波(1MHz)での過渡時間解析にて、トランジスタのhFE(=Ic/Ib)が、極めて短周期で動的に大きく変化する様子や、コレクタ電圧Vce がベース電圧Vbe より低くなる様子(コレクタ電流の飽和現象)が起こっており、マイナス変調を引き起こす原因(コレクタ電流飽和の動作点近辺でhFEが下がる)となる現象が見られます。

Cクラスアンプでは大きな歪みが発生することが電子工学でも基礎知識として良く知られています。

図2でもコレクタ電圧は、ほぼ矩形波のような形状にまで歪み、奇数次のスプリアスが強力に出ていることがわかります。

この過渡解析では、高周波(1MHz)での過渡時間解析にて、トランジスタのhFE(=Ic/Ib)が、極めて短周期で動的に大きく変化する様子や、コレクタ電圧Vce がベース電圧Vbe より低くなる様子(コレクタ電流の飽和現象)が起こっており、マイナス変調を引き起こす原因(コレクタ電流飽和の動作点近辺でhFEが下がる)となる現象が見られます。

図3.1 2N2222 のhFE(電流増幅率特性 Vbe = 0.35[V]〜1.19[V] )

図3.1のように、BJT TR 2N2222 の電流増幅率(hFE=Ic/Ib)は、電源電圧Vcc=12V 固定、負荷抵抗=100[Ω]固定の条件では、Vbe(ベース・エミッタ間電圧)をDCスキャンすると、コレクタ電流Ic(Q1)が上昇して飽和状態に近づく動作点近辺で、急激に下降する特性が見られます。

すなわち、ベース電圧Vbeに高周波電圧が加わり、その電圧が上がってくると、hFEがほぼ一定で調子良く増幅できていたのに、Icが飽和してくるとhFE値が低下するために、コレクタ端子の出力電圧Vceは低下することになります。

このコレクタ電流が飽和状態に近づく動作点近辺で、電流/電圧増幅度が、一定から下降へ転ずる特性のために、マイナス変調が発生すると考えることができます。

図3.2 2N2222 のhFE(電流増幅率特性 Vbe = 0.00[V]〜1.50[V] )

BJT TRには、Vbe=0.3[V]近辺で、hFEが非常に高くなる良く知られていない謎の特性領域がありそうです。

この従来式AM終段コレクタ変調方式は1970年代に考案されたと思われ、国内の一部の通信機製品に一時期だけ採用されました。この方式はメーカでは短期間で不採用になっていますが、一方、専門技術書籍や実験機作成事例では、現在でも同方式の採用と不具合発生が大変多く続いており、方式課題の存在と解決方法の理解がほとんど進んでいない足踏み状態であることがわかってきました。

今後の設計文化の改善課題の一部と考えます。

ブログ記事目次へ戻る

Rev.0.1 : トランジスタ 2N2222のVbe:電流増幅率hFEの静的特性のグラフ図3.1, 3.2とその説明文を追記。(2020/11/17)